万里援非,守护生命无国界——记以岭关爱医师身心健康活动中国援外医疗队员

2025-07-09

来源:央广网

“他们都只是些普通人……跟你和我没有区别。”

——《紧急救护:无国界医生的故事》

远在中国上海一万公里之外的摩洛哥舍夫沙万,一声婴儿清脆的啼哭划破了这座小镇的宁静。在舍夫沙万穆罕默德五世医院的妇产科病房里,一名摩洛哥妇女激动得眼含热泪,不停地亲吻着她的孩子。此前她经历过七次妊娠,其中四次流产、三次死胎,这是她第一个活下来的孩子。而为她进行手术的,是从上海来到非洲开展对外医疗援助工作的,同济大学附属杨浦区医院妇产科医生黄永芳。

“在中国几乎不可能发生”

2025年6月,由中国医师协会主办、以岭药业协办的“中国医师协会以岭关爱医师健康专项基金”医师身心健康活动(第十一期)在八朝古都开封举行。来自全国的107位医师参与了活动,他们当中有的人常年奋斗在医疗一线,有的人被病痛折磨却依然坚守岗位,还有的人离开家乡加入到援外医疗的队伍当中,黄永芳便是他们其中一员。

来到开封,黄永芳穿着一件墨绿色、充满异域风格的直筒绸缎长裙。黄永芳介绍,这是摩洛哥的传统服饰“吉拉巴”,不仅清凉、透气、防晒,更象征着自己与摩洛哥、摩洛哥人民剪不断的联系。

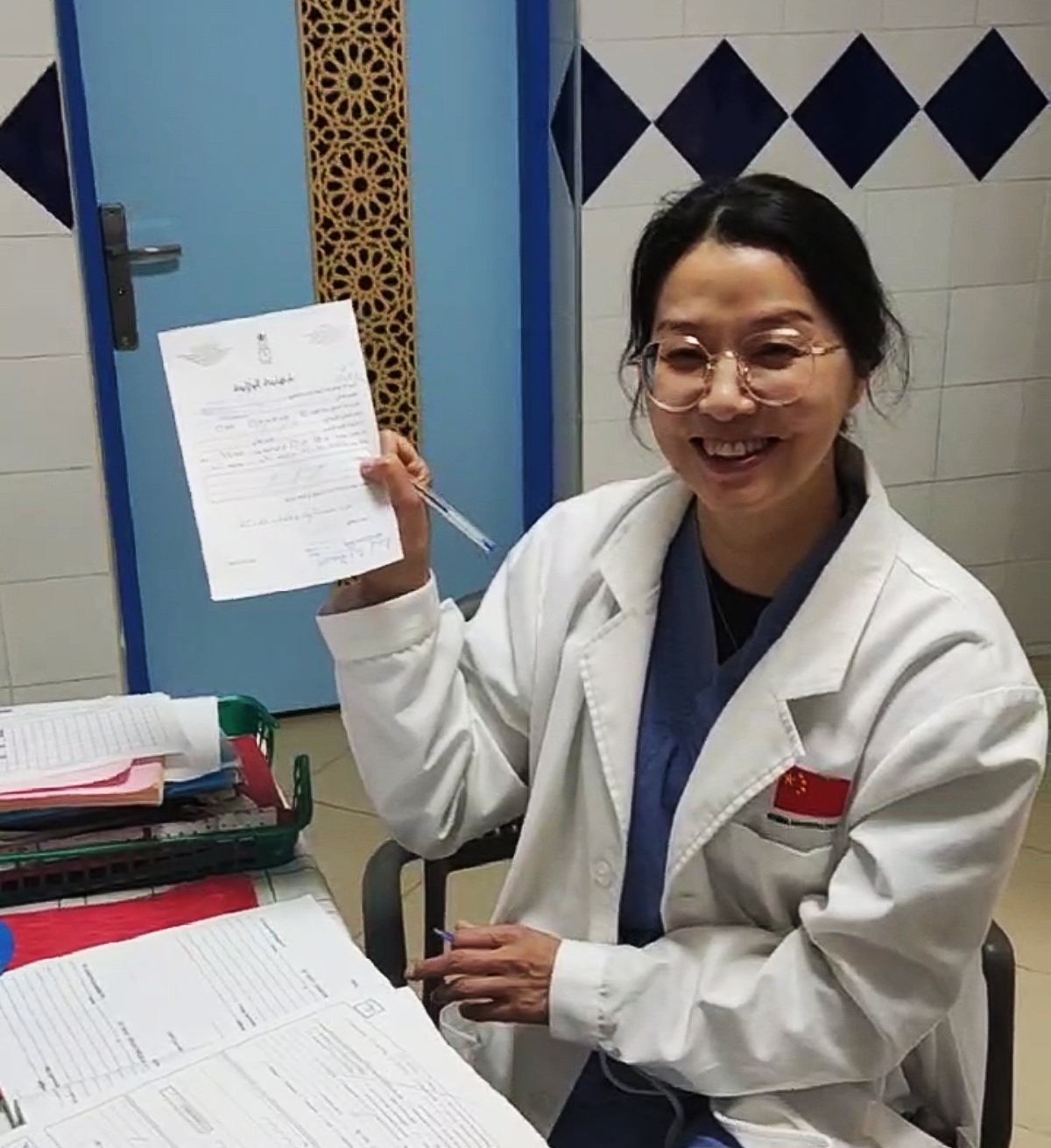

正在摩洛哥医院签署出生证明的黄永芳

2023年,53岁的黄永芳响应号召,成为第195批援摩洛哥中国医疗队的一员。“出发之前,我对摩洛哥一无所知,脑子里只有非洲国家贫穷、落后、医疗资源不足的印象。”不过,经过13个小时的飞机和6个小时大巴的辗转,到达舍夫沙万时,当地的环境让黄永芳觉得眼前一亮。舍夫沙万是“世界三大蓝城”之一,这里从民居到墙壁,甚至出租车,全都被漆成蓝色,是摩洛哥著名的旅游地。

但与相对良好的环境相比,舍夫沙万的医疗状况确实不容乐观。“全院一共只有三十几个医生,其中中国医生就占了十个,因此当地对于中国的医疗援助还是十分依赖的。”当地人使用阿拉伯语和法语,黄永芳一边加紧学习法语,遇到说阿拉伯语的患者就请当地护士转译,一边适应当地的工作和生活。很快,黄永芳发现了问题:当地不限制生育,也缺乏避孕观念,且根据当地的习俗,人流和堕胎是被禁止的,平均每个家庭的孕妇会分娩4到6个孩子。这意味着妇产科的工作量异常繁重,每个月大约要接生300个孩子,并且高龄产妇、连续生育的产妇更多,手术和生产难度更大。加上医疗物资和药品紧缺,产妇也缺乏定期产检的意识和条件,当产妇出现紧急状况,长途颠簸转诊至黄永芳所在的医院,情况大多已相当严重。“在中国几乎不可能发生的状况,在这里会频繁发生。”黄永芳说。

参加以岭关爱医师身心健康活动的另一名援非医生,来自辽宁省大连市妇女儿童医疗中心(集团)感染疾病科的王屹同样深有感触。从大连出发,历经4次转机、20小时的空中旅程,2023年,王屹到达了援非目的地,冈比亚的首都班珠尔,这里的医疗条件相较于舍夫沙万更加落后。进驻医院之后,王屹震惊地得知,在这里入院急诊部的孩子,24小时死亡率竟然达到了25%。

王屹在医院儿科急诊室前

了解情况后得知,危重症的孩子从社区诊所转运过来,已经在路上耽误了很多救治的时间;其次,这里医疗设备紧张,并且由于供电不足,医疗设备无法正常运转,机器损坏率特别高,经常出现三个孩子只能共用一台呼吸机的情况;此外,冈比亚没有自主生产药物的能力,只能依靠外国的药物援助,因此医院里药品的缺口也非常大。“非洲生育率高,家里孩子多,所以家长把孩子送过来的时候,有的甚至都已经打算放弃治疗了。”王屹叹道。

“我们不会放弃”

援非医生们来到非洲大陆的第一件事,是学习。不仅是学习语言,更要学习当地的常见病症,学习在当地的医疗条件之下,如何才能为病人做到最好。

由于当地人缺乏体检、产检的意识和条件,妊娠期合并症是黄永芳接诊的常见状况。黄永芳对一例妊娠合并心脏病的病人印象深刻。送到医院时,孕妇呼吸急促,呛咳有痰,无法躺卧,双腿肿胀,询问转运人员,只知道怀的是双胞胎。观察到孕妇的异样,黄永芳敏锐地察觉到:孕妇的心脏有问题,随即为孕妇平稳降压,并立即呼叫另一名中国妇产科医生协助处理。“应对这种病人必须要两个中国医生,因为我要抢速度,既不能让小孩死在肚子里,又要尽快减轻孕妇的心脏负担。”

黄永芳(左)在手术中

控制住血压后大约15分钟,第一个孩子生了出来,此时孕妇突然心脏骤停。黄永芳赶快让同事协助胸外按压,同时让助手尽快接生第二个孩子,防止孩子缺血死亡。按压后孕妇逐渐恢复了心跳,但第二个孩子出生后,孕妇再次出现心脏骤停。在黄永芳团队的全力救治下,孕妇终于再次恢复了心跳和意识。

而在术后,孕妇仍持续出现心率过高的现象,随即被转诊至上级医院进行治疗。一个月后,黄永芳得知,孕妇患有原发性心脏病,最终还是不幸离世了。“术中两次出现心脏骤停,我们都给她救回来了,在当时的医疗条件下,我们已经是尽力了。但是她只有32岁,还是四个孩子的妈妈,这对他们的家庭来说一定是一个很大的打击。在中国,很难想象会发生这种情况。”回忆起这件事,黄永芳仍感到遗憾。

来自福建省三明市第二医院的陈明升是一名骨科医生,十年前,中国与博茨瓦纳建交四十周年之际,陈明升作为中国第十四批援博茨瓦纳医疗队队员,赴博茨瓦纳的首都哈博罗内开展医疗援助工作。随着工作的深入,陈明升发现,由于地广人稀,居住分散,加之医疗条件落后,医疗资源紧张,骨折等创伤性疾病患者总是得不到及时的治疗。“有的人都拖了一个月甚至几个月才能到这里治疗,送到这里时已经发展为陈旧性骨折,并且形成骨髓炎,治疗起来非常棘手。”

为患者做手术的陈明升

一次,医院里送来一名遭遇严重车祸的伤者。伤者双腿开放性骨折,伴有血管损伤。当地医生缺乏处理严重骨折和血管损伤的经验,又没有先进的医疗设备,因此医院原本计划为伤者做截肢处理。但陈明升经过分析后认为,伤者是有保肢希望的,于是他为伤者做了详细的手术计划,并迅速开展手术。经过三个小时的努力,伤者终于成功保住了双腿。经过一段时间的休养,伤者双腿逐渐恢复,可以下地站立行走了。双腿重新站在大地上的他,激动地拥抱了陈明升,不停表示着感谢,伤者的家属也纷纷为陈明升竖起大拇指。“他们当时的反应是非常开心的。伤者也就30多岁,仅凭当地医疗条件的话,这个人的腿就保不住了。”陈明升说。

陈明升与保肢伤者合影

来到冈比亚,王屹接诊的第一个患者,就给王屹带来了很大的考验。在视察病房时,王屹发现一名骨髓炎患儿住院一周高烧反复不退,听心脏有明显杂音,于是王屹联系到中方团队中的心内科医生共同诊断,但因为医院里没有能做心脏超声的医生,两人只能先通过B超来初步判断孩子的病情。王屹初步判断,患儿可能患有肺部感染合并感染性心内膜炎。

王屹正在为患儿听诊治疗

终于,王屹辗转联系上一名在当地巡诊的小儿心脏科的韩国医生,为患儿完善了心脏超声,结果显示,患儿本身患有房间隔缺损,同时有感染性心内膜炎合并肺炎。后续的治疗中,王屹加用了抗心内膜炎的治疗药物,经过一个月的治疗,孩子最终平安出院。“孩子才12岁,很可爱也很懂事。一开始因为病情越来越重,加上家里经济条件不好,孩子父母一度都想要放弃治疗了。但是作为医生,我们不会放弃。”王屹说。

“他们会时时刻刻记得你”

1963年4月6日,第一支中国援外医疗队从北京出发,抵达北非国家阿尔及利亚的赛伊达,从此开启了中国援外医疗62年的历程。截至2022年,中国已向遍布全球的73个国家和地区累计派出了2.8万人次医疗队员,诊治患者2.9亿人次。这2.8万人中,有人为救治伤患鞠躬尽瘁,有人为当地带来了先进的医疗技术,还有人将生命永远留在了异国他乡。但这些医生们都有一个共同的信念:尽自己所能地帮助当地需要帮助的人。

陈明升的妻子是同院的神经外科护士范婷婷,2015年,两人共同报名参加援非医疗工作。2015年11月,博茨瓦纳发生了重大交通事故,一辆载有126名学生的卡车发生翻车,陈明升所在的医院收治了28名学生伤员,其中3人伤势危重。博茨瓦纳是成年人艾滋患病率第三高的国家,达到了22.8%,陈明升夫妇不顾感染艾滋病的风险,投身到伤员的救治工作中。

陈明升的妻子范婷婷正在照顾博茨瓦纳的病人

经过中国援非医疗队员们一夜的救治,送至医院的伤员绝大部分都得到及时的抢救,转危为安。作为骨科医生和外科护士,陈明升夫妇虽然长期面临着被感染病人血液、体液的威胁,但他们很快熟悉了防护流程,并且克服了不安心理,虽然在后续工作中也出现过被扎伤和被血溅到的危险情况,但经过及时的检查、处置,完成两年援非工作后,两人得以平安健康地返回国内。

离开中国时,陈明升和范婷婷的孩子还不到2岁,只能托付给父母照顾。“父母对我们援非的决定还是非常支持的。他们说,想好了就去吧,这是国家交给你们的任务。”陈明升回忆道。

陈明升和博茨瓦纳的孩子们在一起

抛开“医生”的身份,在当地人民有困难的时候,这些无国界医生们也总是会伸出援手。2025年6月15日,中国援坦桑尼亚医疗队队长张军桥在拯救海中溺水女子时不幸牺牲,年仅38岁。提起这位远在别国,未曾谋面过的“战友”时,王屹有些感伤,也十分敬佩。“在外面工作,你不只是代表你自己,更是代表中国援外医疗队这个群体。所以我们不光是在工作内,日常当地民众需要帮助的时候,我们也会尽力地去帮助。”

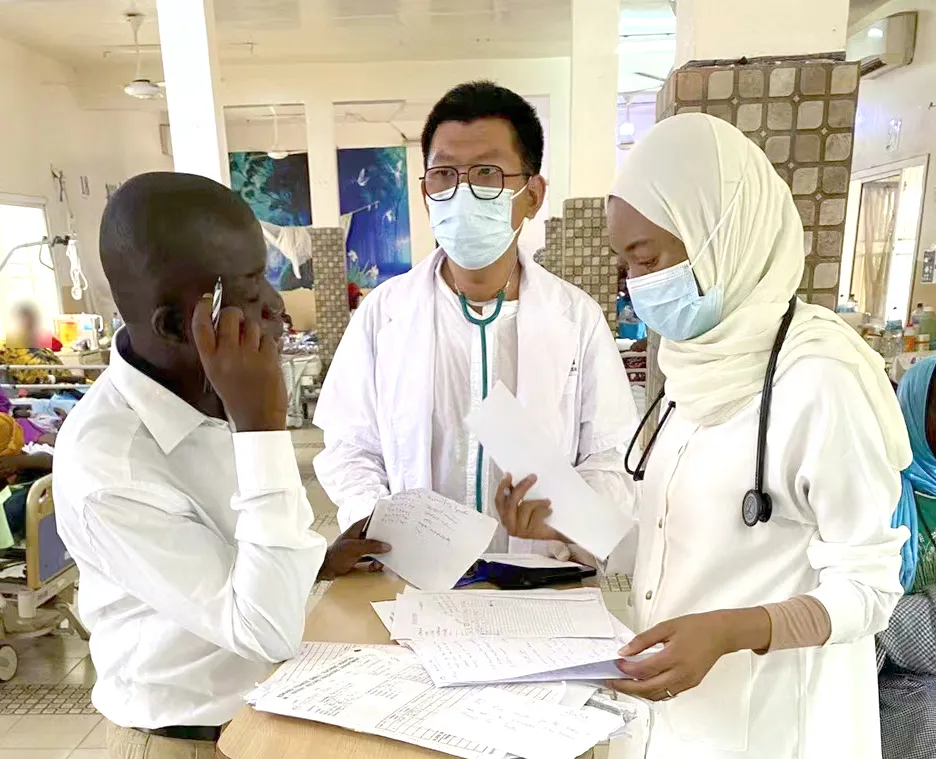

王屹与当地医生进行沟通

加强人员培训、培养早期干预意识、传授医疗技术、规范药品存放、梳理急诊流程……王屹团队的一系列措施下来,急诊部24小时死亡率已从25%下降到了12.7%。工作之余,王屹支援了冈比亚当地的一支青少年足球队。“在冈比亚,通过踢足球或许可以改变一部分孩子的命运。孩子们训练得非常刻苦,但是难免磕磕碰碰受外伤,对伤口的处理也非常原始,我们为他们提供了治疗以及消毒药品的支持。我离开冈比亚,把这份工作交给了接班的同事,这样就可以继续帮到那群孩子。”

在冈比亚的街头,一个当地人叫住王屹,问:“你是中国医生吗?”得到肯定回答后,他从兜里掏出一张泛黄褪色的卡片,王屹一看,是2018年辽宁省派驻到冈比亚的一名医疗队员的胸卡。回国后,王屹找到这名医生,对方说,这是他离开冈比亚之际,将自己的胸卡赠送给了他救治过的、来为他送行的患者。没想到四年过去,他竟然一直随身携带。“你帮助过他们,他们就会时时刻刻记得你。”王屹感慨道。

在摩洛哥的两年时间里,黄永芳顺利完成了剖宫产等各类手术约700例,成功抢救近50例危急重症患者,无一例手术并发症出现。黄永芳粗略估计,自己至少迎接了1800名新生儿的降生。他们的母亲当中,有的患有严重的妊娠期合并症,有的已怀孕17次并育有15个孩子,有的连续四次怀上双胞胎,有的经历过五次剖宫产,有的经历过四次流产、三次胎停……但无论是多复杂、多棘手的状况,当产妇顺利生产,新生命平安降临,那便是妇产科医生黄永芳最快乐的时候。

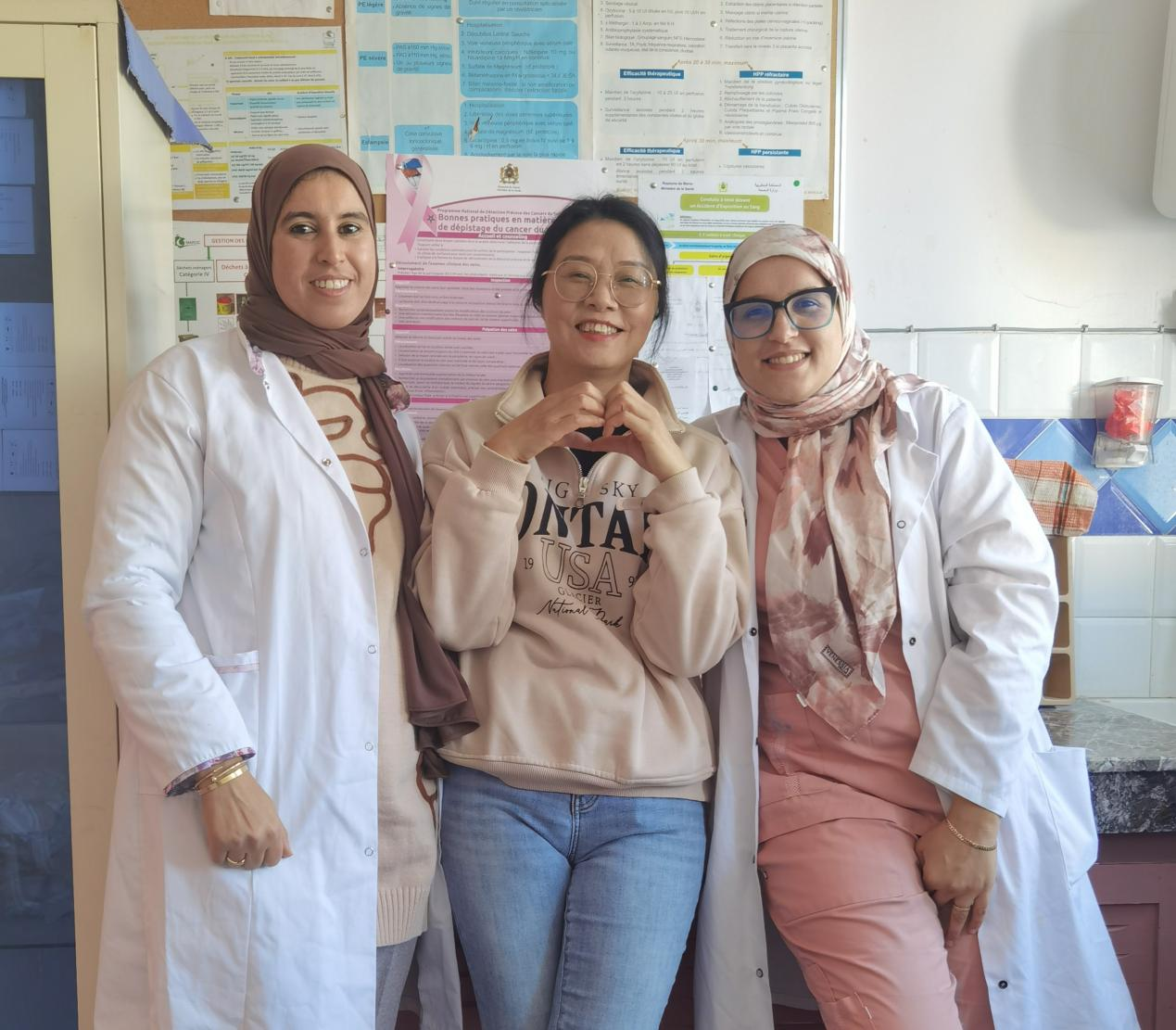

黄永芳与当地妇产科医生合影

“迎接一个新的生命的诞生,对于全世界不管什么地方的母亲来说,我想应该都是同样的心情。”黄永芳说。